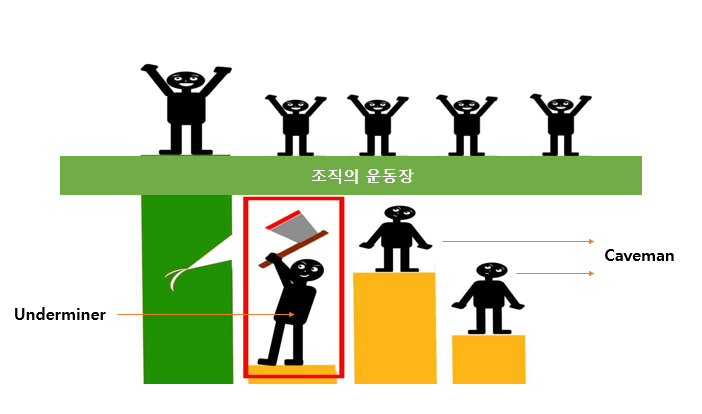

그 많은 토굴은 누가 팠을까? Undermining 세 명의 석공 이야기는 우리가 다 아는 이야기다. 한 석공은 강제 노역에 동원되었다고 생각하는 석공이다. 틈만 나면 도망 갈 궁리를 한다. 다른 석공은 생계 때문에 일한다. 목구멍이 포도청이라고 생각한다. 첫째 석공 만큼이나 일하기 싫지만 생계 때문에 일을 그만둘 수 없다. 마지막 석공은 공사장이 성전을 복원하는 장소라는 이야기를 들은 석공이다. 성전이 복원되면 믿음을 잃었던 사람들이 다시 믿음을 찾을 수 있다는 생각에 헌신해서 일한다. 이 세 석공의 이야기는 각자 다른 사람일 수도 있지만 한 사람 안에 내재화된 다른 페르소나이기도 하다. 항상 그런 것은 아니지만 우리는 첫 석공처럼 가기 싫은 회사에 습관적으로 출근한다. 둘째 석공 이야기는 우리가 회사를 다니는 가장 큰 이유를 설명한다. 문제는 세 번째 석공과 같은 부분이 점점 사라지고 이 공간을 첫째, 둘째 석공의 마음이 장악한다는 점이다. 세 번째 석공의 마음이 사라지는 이유는 석공 개인의 문제이기도 하지만 회사가 자신의 비즈니싀가 성당을 복원하는 공사장이라는 이야기를 오랫동안 제공해주지 못했기 때문에 생긴다. 회사에서 자신들이 반드시 비즈니스를 하는 이유와 목적에 대한 성전을 복원하는 스토리가 사라지면 회사의 운동장에 사명과 목적의 울타리가 사라진다. 심리적 안정감을 주던 사명과 목적의 울타리가 사라지면 종업원들은 두려움에 운동장 밑에 정치적 연줄을 엮어가며 토굴을 파기 시작한다. 사명과 목적의 울타리가 사라진 회사는 알고 보면 운동장 밑에 이런 정치적 연줄로 파인 토굴 투성이다. 이들은 토굴을 파고 토굴이 무너지지 않게 연대하고 보수하는 일을 일이라고 주장해가며 많은 시간을 쏟는다. 이런 일은 일이라기보다는 유사일(Psuedo work)이다. 고객의 고통을 해결해 주는 진실된 가치를 전달하는 일이 아니라 자신들의 밥그릇 챙기는 가짜 일을 부가가치라 속여가며 고객에게 고통을 전가하는 회사가 지속가능할 수는 없다. 지속가능성에 문제가 생기는 이유는 회사의 공식적 운동장에서 일하는 것과 토굴 속에서 일하는 것이 서로 디커플링 된 회사다. 이런 회사도 홈페이지를 통해서는 자신들의 비즈니스가 고객의 고통을 해결해주는 존재목적을 실현하기 위해서라고 주장해가며 설탕 범벅인 감성 광고로 도배한다. 사명과 목적이 죽어 있는 플라스틱 홈페이지다. 회사가 목적과 사명이 오랫동안 죽어 있고 경제적 이득을 위해 습관적으로 운영되면 직원들은 모두 둘째 석공과 셋째 석공으로 전락해서 토굴파기를 시작한다. 전통적으로 토굴파기는 조직행동론에서 Undermining이라는 개념으로 연구되고 있다. 중견기업을 운영하는 대표님으로부터 들은 이야기다. 이 회사의 마당에는 영리한 진돗개 한 마리가 있는데 회사에 토굴파기를 많이 한 사람들을 이 진돗개가 가장 먼저 알아본다는 것이다. 진도개가 직원을 대하는 태도를 보면 몰래 토굴파기 했던 정황을 가늠해볼 수 있다고 했다. 회사의 사명과 목적에 동의하지 않는 사람들은 회사에 알려진 공식적 운동장이 아닌 자신만의 안식처이자 안심지대인 토굴 생활을 하게 된다. 토굴맨이 되면 회사가 자신에게 시키는 일에 점점 부담감이 생기고 이 부담감을 지우기 위해서 토굴파기를 시작한다. 회사의 공식적인 라인이나 상사나 대표에게 자신의 속내를 드러내가며 항의할 수 없기 때문에 만만한 자신의 부하들이나 동료들에게 은연중에 회사와 상사와 잘 나가는 동료를 폄하하는 뒷담화를 시작한다. 뒷담화는 이들 밑에 몰래 구멍을 파 쓰러트리는 것이 목적이다. 시작은 공식적으로 대항할 수 없는 상대를 무너트리기 위함이었지만 토굴파기는 뒷담화로 끝나지 않는다. 회사에 헌신하는 동료를 괴롭히거나 부하에게 화풀이 해가며 토굴을 확대한다. 이런 토굴파기가 심지어는 가장 만만한 회사에서 키우는 진도개를 대하는 태도에도 반영된다. 영리한 진도개는 평소 자신을 막대하는 직원들이 나타나면 적개심을 보인다. 진도개의 적개심은 제발 토굴파기를 멈추라는 경고다. 이런 토굴파기는 존재목적을 잃은 사회의 모든 영역에 편재해있다. 남성들은 군대에 대한 악몽이 있기 때문에 군대 쪽으로는 잠잘 때도 머리를 군대 방향 쪽으로 돌리지 않는 버릇이 있다. 토굴파기의 반대도 있다. 부인이 예쁘면 처갓집 말뚝을 보고도 절 한다는 속담이 그것이다. 최근에는 국민에게 공식적으로 격노할 수 없는 대통령이 담당 비서관에게 격노를 해가며 토굴파기를 일삼다 발각되어 큰 시련을 겪고 있다. 토굴파기는 남들을 매장하고 자신이 살아남기 위해 시도하지만 결국 마지막으로 도달하는 곳은 파놓은 토굴이 제 무덤이 된다. 자신의 죽을 자리를 미리 파 놓았다는 것을 깨달지만 깨달은 시점에는 이미 손을 쓸 수 없다. 회사가 비즈니스를 하는 존재 목적이 살아 있을 경우 회사는 세 번째 석공의 마음을 가진 구성원을 길러낸다 . 이들은 땀 흘려 일하지만 모두 환한 웃음을 잃지 않고 일한다. 이들의 긍정적 에너지가 다른 구성원에게 전달되면 토굴파기를 시도했던 세력들도 회사의 공식적인 운동장으로 커밍아웃하는 기적이 생긴다. 존재목적을 잃은 회사는 회사 안에 스스로 공멸하는 무덤을 파고 있는 셈이다. 이 무덤파는 일에 월급줘가며 종업원을 동원하고 있는 셈이다. 현대산업개발이 광주에 건설한 아이파크가 스스로 무너질 수 밖에 없었던 비밀이 여기에 있었다. 아이파크가 무너지기 전 회사의 토굴이 무너지고 있었다. 각종 카르텔이 파놓은 토굴 때문에 대한민국의 운동장이 무너지는 비극적 조짐의 전조가 여기저기 편재해 있다. 원점의 질문으로 돌아가서 회사에 "그 많은 보이지 않는 토굴은 누가 팠을까?" 종업원이 판 것처럼 보이지만 이 토굴파기를 교사한 것은 존재목적을 상실하고 오랫동안 습관적으로 비즈니스를 해 온 회사가 주범이다. |